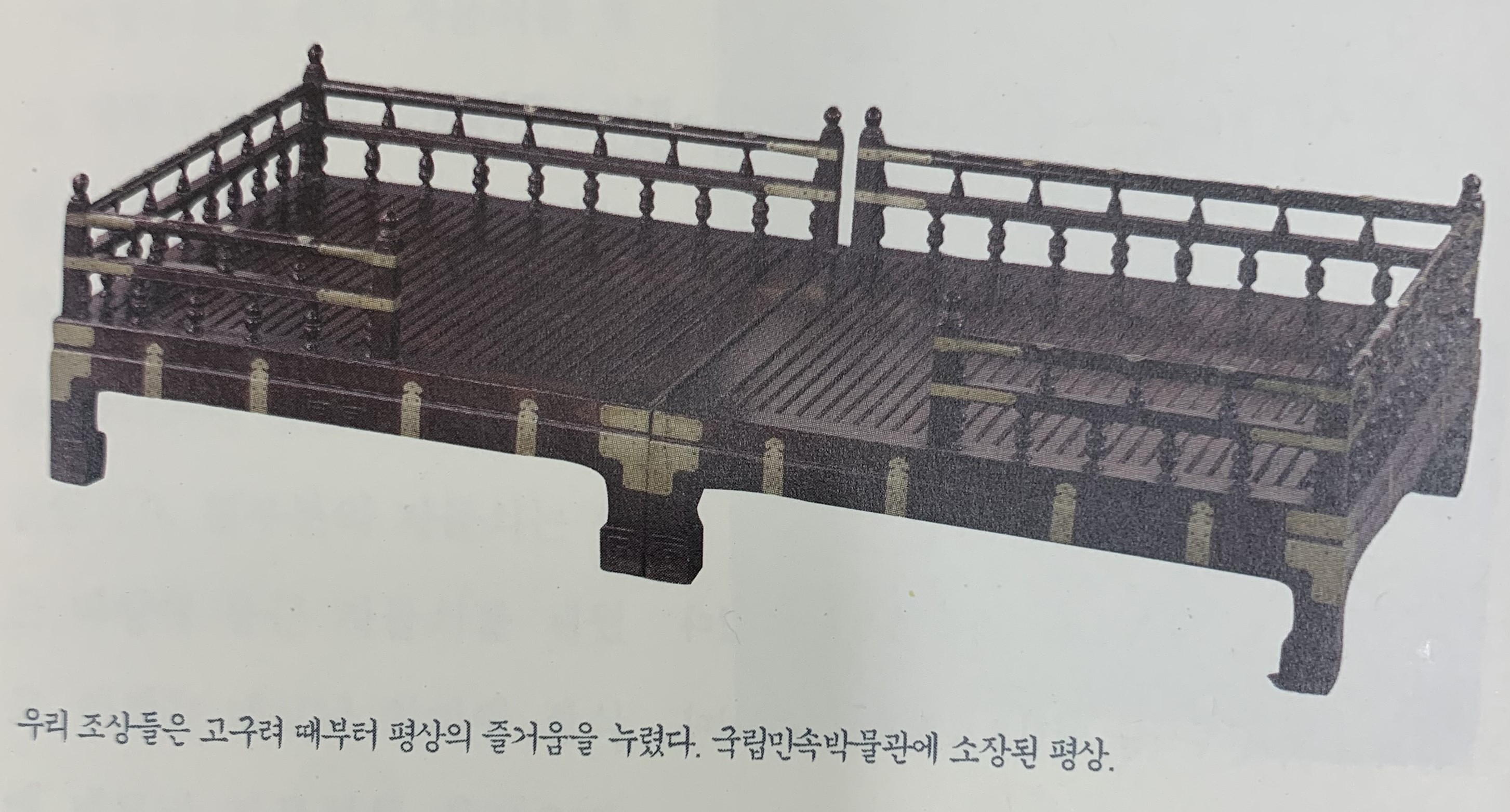

“좌탑은 네 모서리에 장식이 없고, 큰 자리를 얹어놓는다. 관사 안에 지나다니는 길 사이에 두고, 관리들이 쉴 때 썼다. 와탑은 3면으로 난간이 세워져 있으며, 비단 보료가 깔리고 큰 자리가 놓여 있다. 단지 임금과 높은 벼슬아치와 관련한 의식이 있거나, 중국 사신을 접대할 때만 사용한다.” 중국 송(宋)나라 관리로 고려 인종(仁宗) 원년(1123)에 사신으로 온 서긍(徐兢)이 쓴 《선화봉사고려도경(宣和奉使高麗圖經)》에는 이렇게 좌탑(坐榻)과 와탑(臥榻) 곧 평상이 소개되어 있습니다. ▲ , 국립민속박물관 평상(平床)은 솔바람을 맞으며, 책을 읽고 바둑을 둘 때 또는 낮잠을 잘 때 쓰는 것으로 대청이나 누(樓)마루에 놓여 있었지요. 기다란 각목(角木)이 일정 간격으로 벌어져 있어 통풍이 잘되므로 여름철에..