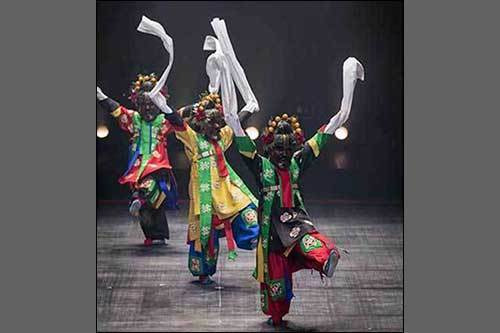

“서울(지금의 경주) 밝은 밤에 밤늦게 노니다가 들어와 잠자리를 보니 가랑이가 넷이도다. 둘은 나의 것이었고, 둘은 누구의 것인가? 본디 내 것이지만 빼앗긴 것을 어찌하리오?” 이 노래는 신라 헌강왕 때 처용이 지었다는 8구체 향가 “처용가"입니다. 또 《삼국유사》의 조에 보면 동해 용왕(龍王)의 아들로 사람 형상을 한 처용(處容)이 노래를 부르고 춤을 추어 천연두를 옮기는 역신(疫神)으로부터 인간 아내를 구해냈다는 설화가 있습니다. 그 설화를 바탕으로 한 처용무는 동서남북 그리고 가운데의 오방(五方)을 상징하는 흰색ㆍ파랑ㆍ검정ㆍ빨강ㆍ노랑의 옷을 입은 5명의 남자가 춤을 춥니다. 처용무의 특징은 자기 아내를 범하려는 역신을 분노가 아닌 풍류와 해학으로 쫓아낸다는 데 있습니다. 춤의 내용은 음양오행설의 ..