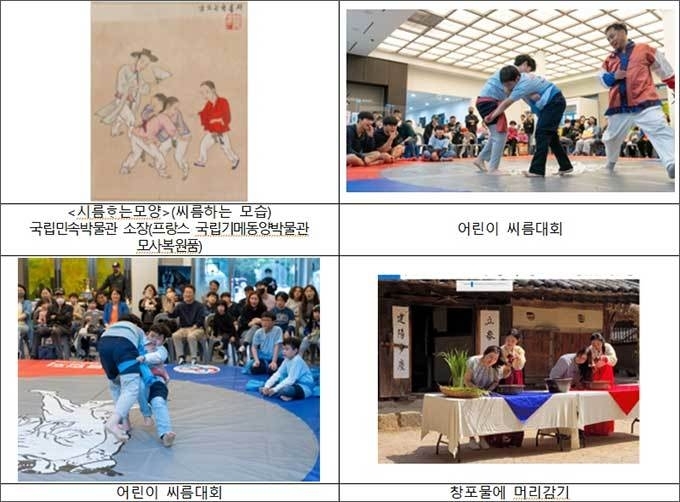

내일은 우리 겨레가 예부터 설날ㆍ한식ㆍ한가위와 함께 4대 명절로 즐긴 단오입니다. 이제 그 명맥이 끊길 위기에 놓였지만, 단오도 명절이기에 단오장, 단오첩, 부채나누기, 대추나무 시집보내기, 씨름 같은 여러 가지 세시풍속이 있었습니다. 이 가운데 특히 ‘단오장(端午粧)’이란 세시풍속은 단옷날 아낙네들이 특별히 하는 화장을 말합니다. 아낙네들은 창포뿌리를 잘라 비녀로 만들어 머리에 꽂아 두통과 재액(災厄)을 막고, 창포 삶은 물에 머리를 감아 윤기를 냈지요. 또 단옷날 새벽 상춧잎에 맺힌 이슬을 받아 분을 개어 얼굴에 바르면 버짐이 피지 않고 피부가 고와진다고 생각했습니다. ▲ 창포물에 머리 감기(국립민속박물관 제공) 또 아낙네들이 단오장을 할 때 남자들은 단옷날 창포뿌리를 허리에 차고 다니는데, 그렇게 ..