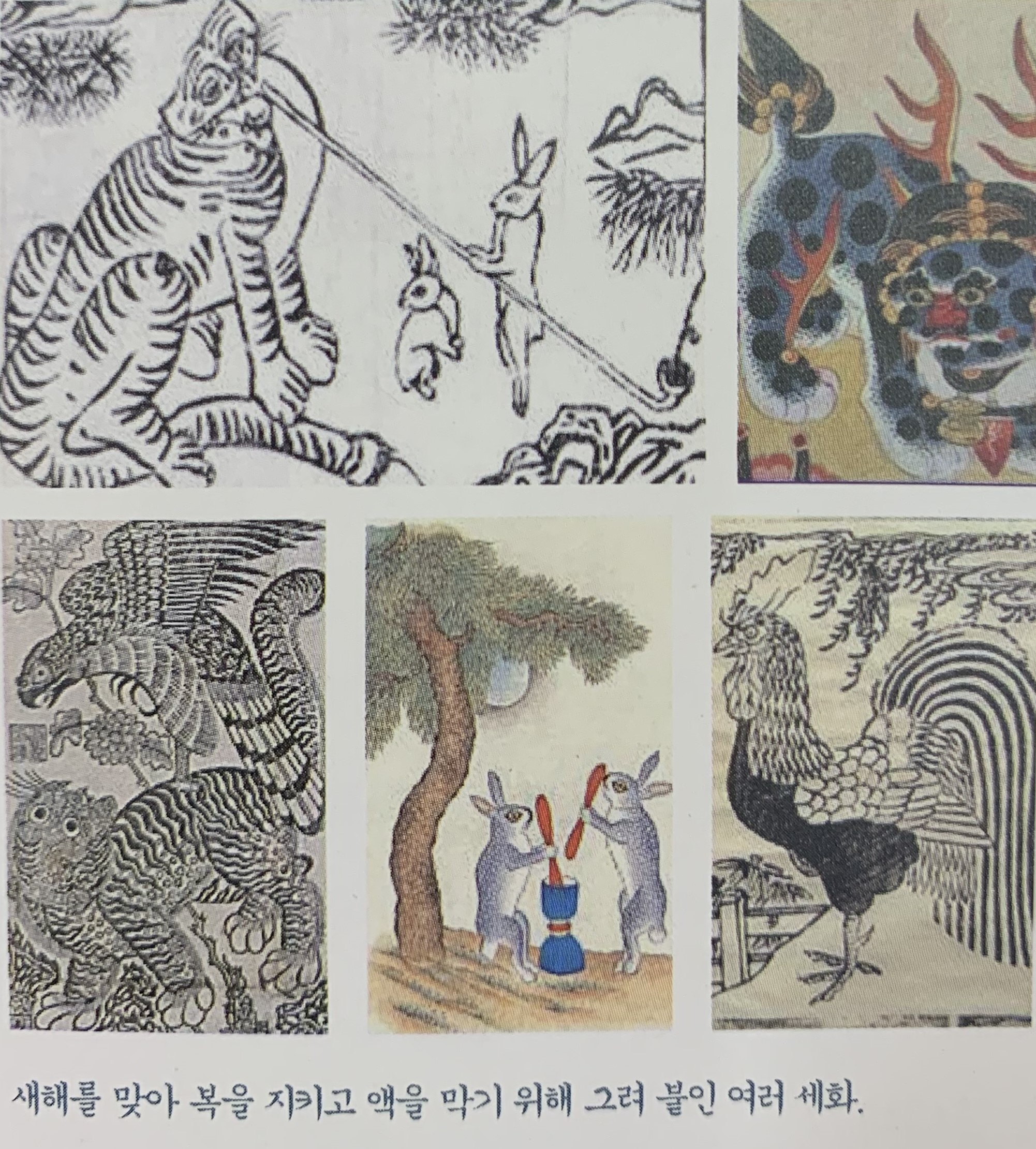

새해가 되면 세화로 액을 물리쳤다 새해가 되면 우리는 세배를 하고, 떡국을 먹으며, 성묘를 갑니다. 그런데 조상들은 그런 일 말고도 새해를 맞으면 세화를 선물하고, 그 세화를 안방이나 대문에 붙였지요. ‘세화(歲畫)’는 새해를 맞아 나쁜 것을 막고 복을 지키기 위해 그린 그림을 말하는데, 대문에 많이 붙이기 때문에 ‘문배(門排)’ 또는 ‘문화(門畵)’라고도 합니다. 이 세화를 궁궐에서는 도화서(圖畫署)에서 그려 골고루 나누어주었습니다. 조선 초기에 도화서에서 그리는 세화는 해마다 60장 가량이었는데, 중종 때에 이르러서는 신하 한 사람당 20장씩 내렸을 정도로 양이 늘어났습니다. 이를 위해 임시로 고용된 차비대령(差備待令)이 각각 30장을 그릴 정도였습니다. 조선 후기 홍석모의 『동국세시기』의 세화 설명..