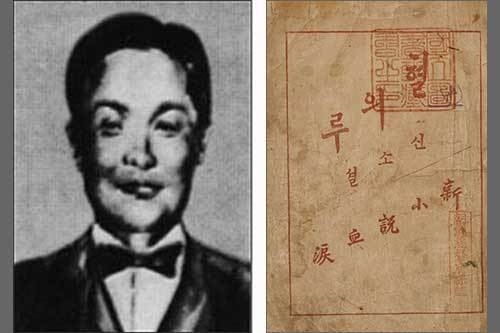

106년 전(1916년) 오늘은 소설가 이인직(李人稙, 1862∼1916)이 죽은 날입니다. 우리는 학창시절 이인직이 《혈(血)의 누(淚, 1906)》, 《귀(鬼)의 성(聲, 1908)》, 《치악산(雉岳山, 1908)》, 《은세계(銀世界, 1913)》 따위 신소설을 쓴 작가라는 말을 배웠습니다. 특히, 《혈(血)의 누(淚)》는 첫 장편소설로서 본격적인 신소설의 효시에 해당하는 작품이라고 배워 모르는 사람이 없을 정도입니다. ▲ 소설가 이인직(李人稙, 1862∼1916)과 이인직의 신소설 《혈(血)의 누(淚)》 재판 표지(국립중앙도서관 소장) 그러나 이윤옥 시인의 시집 《사쿠라 불나방(도서출판 얼레빗, 2011》에 따르면 《혈(血)의 누(淚)》 작가 이인직이 일본 유학시절 스승인 미도리 교수에게 찾아가서 ..