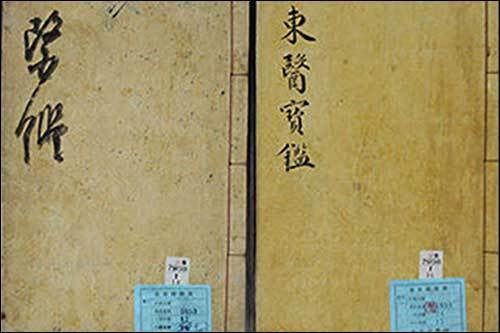

《영조실록》 47권, 영조 14년(1738년) 2월 21일 기록에는 “청나라 사신이 《동의보감(東醫寶鑑)》, 청심환(淸心丸) 50환과 다리[髢髮] 두 묶음만 구하여 갔다.”라는 기록이 보입니다. 또 연암 박지원의 《열하일기(熱河日記)》에 중국에서 펴낸 《동의보감》 이야기가 나옵니다. 연암은 중국에서 오랫동안 큰 인기를 끌었던 《동의보감》이 몹시 탐나서 꼭 사고 싶었지만 5냥이나 되는 책값 마련이 어려워, 결국 중국어판 서문만 베껴온 것을 두고두고 섭섭해했습니다. ▲ 국보 《동의보감(東醫寶鑑)》, 서울대학교 규장각 한국학연구원 소장 중국어판 서문을 쓴 능어(凌魚)는 “구석진 외국책이 중국에서 행세하게 되었으니 담긴 이치가 훌륭하다면 땅이 먼 것이야 무슨 상관이 있을까? 《동의보감》은 내경(內景)을 먼저 서..