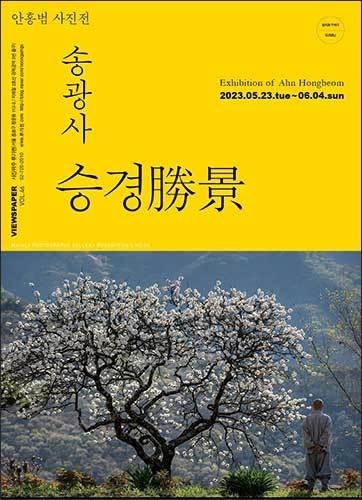

‘송광사와 사진가 안홍범이 만났다’. 이 짧은 문장은, 우리나라 삼보사찰(三寶寺刹) 가운데 하나인 송광사가 월간 《샘이깊은물》 사진부장을 지내던 때부터 이 땅의 서정과 풍경을 아름답게 담아내는 사진가로 꼽혀온 안홍범에게 자신을 기록할 수 있도록 사문(寺門)을 열었다는 이야기다. 한 사진작가가 송광사의 일상과 사계절을 여러 해에 걸쳐 촬영하는 귀한 작업이 이루어진 것이다. 우리는 그 결과로 을 얻었다. ▲ #1 안홍범 _ 스님들의 공부처 ‘강원’. 2021 ▲ #2 안홍범 _ 대숲을 보다. 2023 마당을 쓰는 스님들의 싸리 빗자루를 따라서 허공에 비질하는 배롱나무 꽃가지들, 돌계단을 내려오는 노스님의 털신을 가뿐히 받쳐주는 아침볕, 반들반들 닦여 하늘을 거울처럼 파랗게 담아낸 마루에서 좌선 중이거나 흰 ..