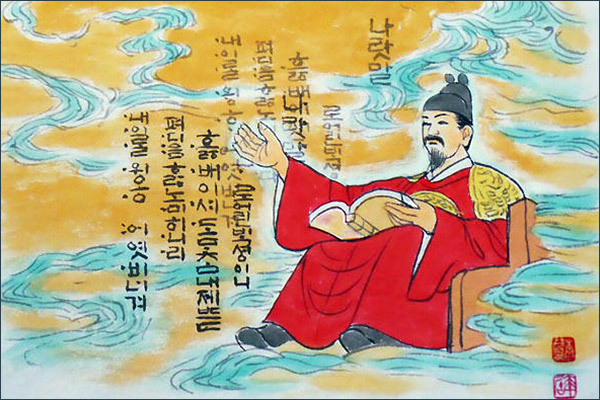

며칠 뒤면 576돌을 맞는 한글날입니다. 한글날을 맞아 이때만 되면 반짝하는 행사들이 여기저기서 열립니다. 그러나 이때만 반짝할 뿐 진정 한글을 사랑하는 모습은 잘 보이질 않습니다. 한글날을 그저 넘길 수 없다는 듯한 마지못한 행사들 뿐입니다. 한글날을 맞아 정말 종요로운 일은 우리말과 한글을 진정 자랑하는 일입니다. ▲ 세종임금은 백성 사랑의 마음으로 백성과 소통하기를 원해 훈민정음을 창제했다(그림 이무성 작가) 세종이 579년 전에 훈민정음을 창제할 때 가장 종요롭게 생각한 것은 ‘백성 사랑’이었습니다. 한문에 능통한 절대군주였던 세종이 자기의 권위는 내려놓고 백성과 소통하려 한 것입니다. 《훈민정음》 해례본에 나와 있는 창제의 목적에는 분명히 한자를 몰라 억울한 일이 생겨도 호소하지 못하는 백성이 ..