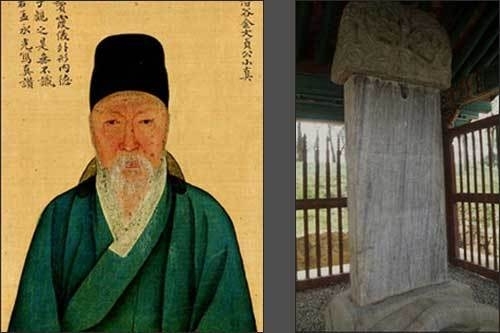

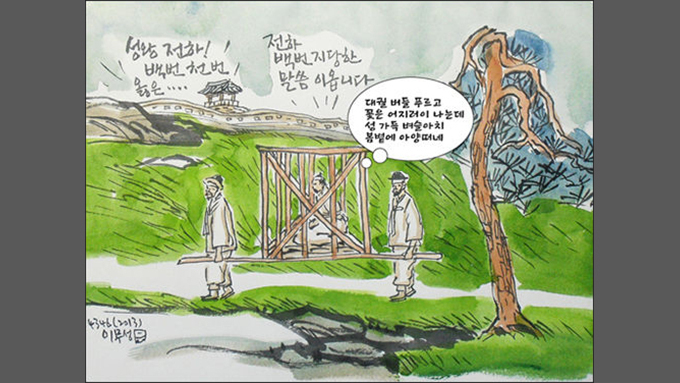

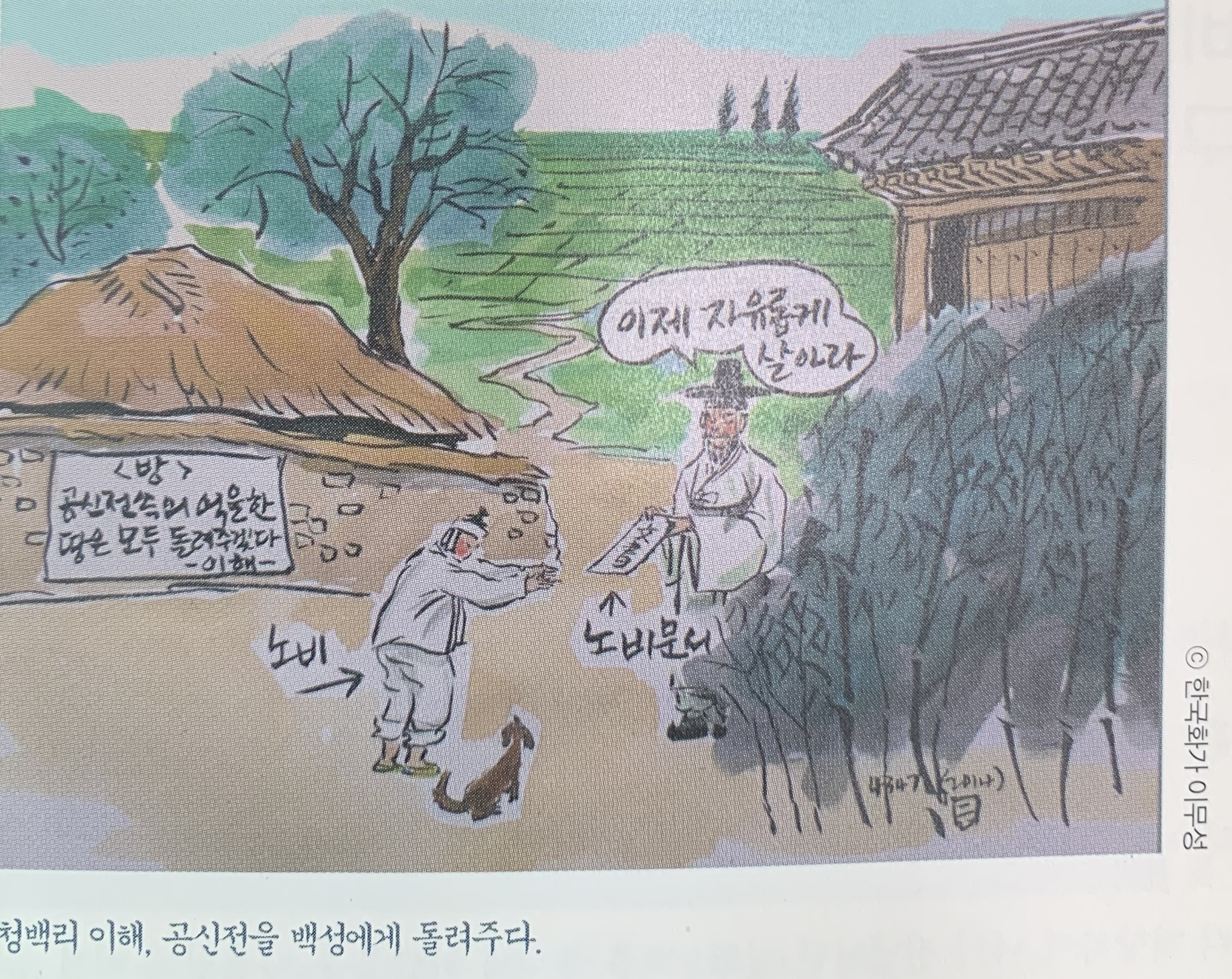

“김개시는 친척 딸의 남편인 ‘정몽필’을 양자로 삼아, 뇌물 챙기기와 백성을 수탈하도록 했다. 또 김개시는 밤낮으로 정몽필과 방에 틀어박혀 음란한 행동을 일삼았고, 국정농단과 매관매직 같은 온갖 악한 짓을 함께 저질렀다.” 이는 펴낸이를 알 수 없는 책으로 조선시대 야사와 잡록을 모아놓은 《대동야승(大東野乘)》에 나오는 이야기입니다. 김개시는 조선후기 제15대 광해군의 총애를 받아 권세를 누린 궁녀인데 민첩하고 꾀가 많았으며, 이를 배경으로 국정에 관여하여 권신인 대북(大北)의 영수 이이첨(李爾瞻)과 쌍벽을 이룰 정도로 권력을 휘둘렀습니다. 이를 보다 못한 윤선도(尹善道)ㆍ이회(李洄) 등이 여러 차례 상소하여 잘못을 지적하였으나, 도리어 그들이 유배되고 말았지요. 1623년(광해군 15) 인조반정이 일어..