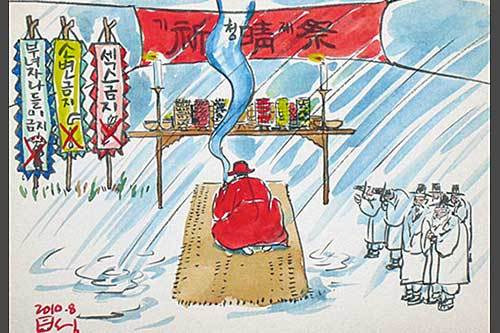

오늘은 24절기의 열셋째 입추(立秋)입니다. 입추는 여름이 지나고 가을에 접어들었음을 알리는 절후인데 이날부터 입동(立冬) 전까지를 가을이라고 합니다. 입추 무렵은 벼가 한창 익어가는 때여서 조선시대에는 이때 비가 닷새 이상 계속되면 비를 멈추게 해달라는 ‘기청제(祈晴祭’)를 올렸습니다. 제사를 지내는 동안은 성안으로 통하는 물길을 막고, 성안의 모든 샘물을 덮습니다. 그리고 모든 성안 사람은 물을 써서는 안 되며, 소변을 보아서도 안 된다고 했지요. 그뿐만이 아니라 비를 섭섭하게 하는 모든 행위는 금지됩니다. 심지어 성교까지도 비를 섭섭하게 한다 해서 기청제 지내는 전날 밤에는 부부가 각방을 써야 했습니다. 그리고 양방(陽方)인 남문(南門)을 열고 음방(陰方)인 북문은 닫으며, 이날 음(陰)인 부녀자..