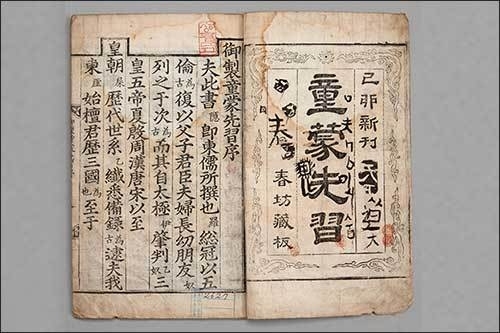

지난 2019년 국립중앙도서관은 “천자문, 종류가 이렇게나 많아요!” 전(展)을 열었습니다. 그에 따르면 글씨 교본으로서의 천자문(千字文)을 우리나라에서 펴낸 것은 110종이라고 합니다. 서예 대가로 알려진 한석봉(1543~1605)의 목판본 천자문은 정자체인 해서(楷書)의 글씨 교본으로 사용되었고 천자문 가운데 가장 많이 알려진 책입니다. 그런데 옛날 서당에서 천자문을 배운 바로 뒤는 무슨 책으로 공부했을까요? 그것은 바로 조선 명종 때 학자 박세무(朴世茂)와 민제인(閔齊仁) 쓴 것으로 알려진 《동몽선습(童蒙先習)》이란 책이지요. ▲ 어린이가 천자문 다음으로 공부했던 《동몽선습(童蒙先習)》 춘방판, 한국학중앙연구원 이 책은 《천자문》을 익히고 난 뒤의 아이들이 배우는 초급교재로, 앞에선 부자유친, 군신..