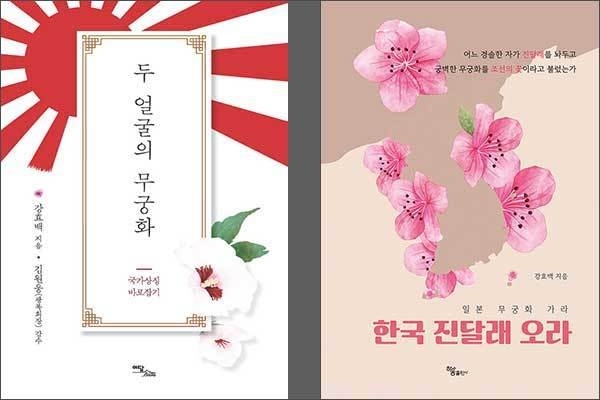

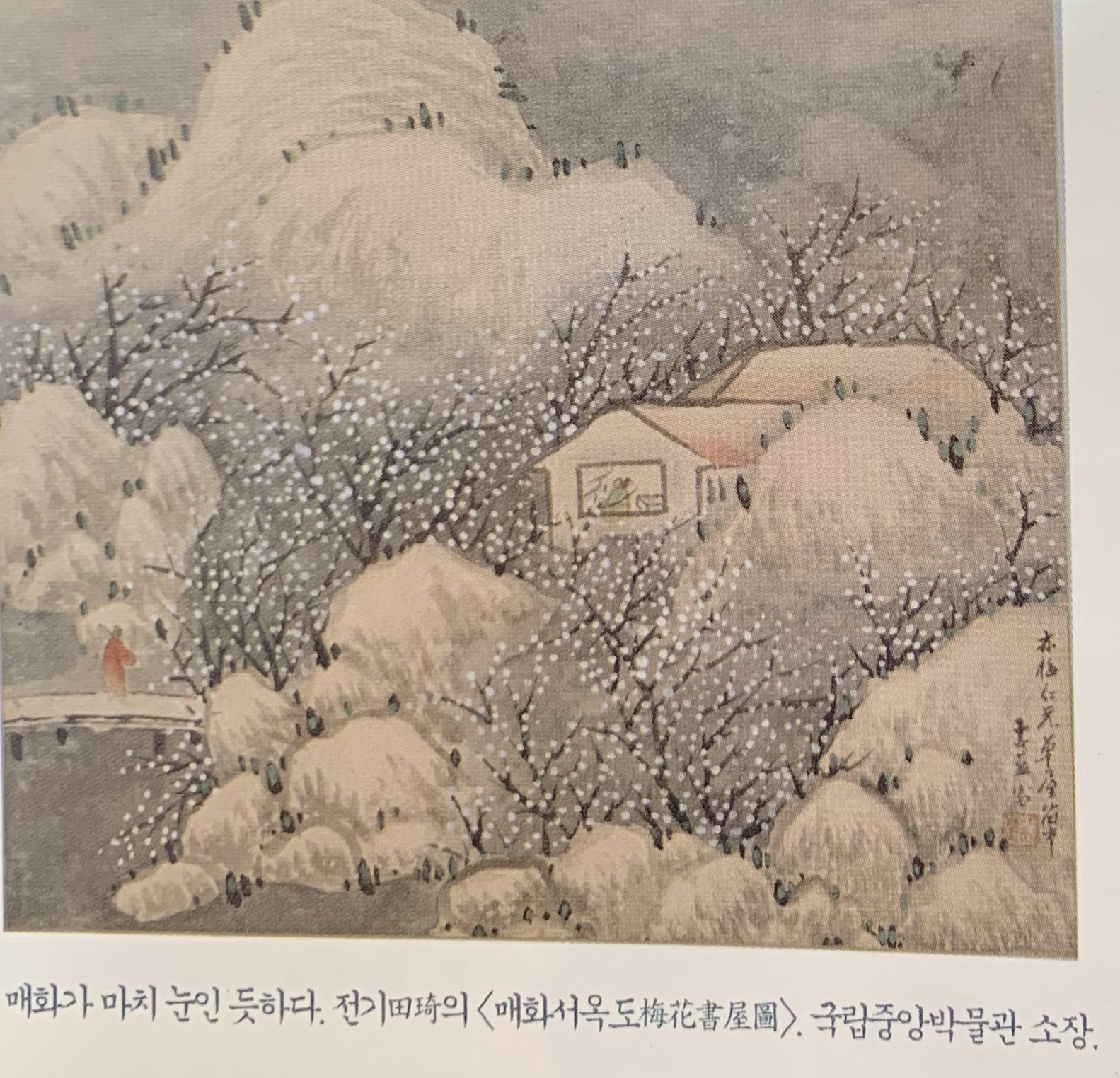

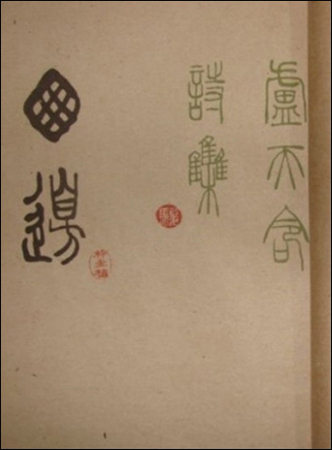

나는 애국가에 “무궁화 삼천리”가 나오고 지방자치단체들이 우리나라의 국화라면서 무궁화를 심고 무궁화공원을 만들곤 하는 것이 이상스럽기만 했다. 특히 우리 역사서와 문학 그리고 그림에도 등장하지 않는 무궁화가 어찌 갑자기 국화가 되었을까 하는 생각에서 말이다. 그러다가 최근 강효백 교수의 책 《두 얼굴의 무궁화》와 《한국 진달래 오라》을 읽고 그 궁금증이 확연히 풀렸다. ▲ 강효백 교수의 책 《두 얼굴의 무궁화》와 《한국 진달래 오라》 표지 강 교수는 먼저 머리말에서 ‘우리나라 옛시조 3,355수 중 단 한 수라도 무궁화를 노래했더라면’, ‘약 4,965만 자의 조선왕조실록에 무궁화가 단 번이라도 나왔더라면’, ‘화훼식물이 등장하는 조선시대 그림 154점 가운데 무궁화 그림을 단 한 점이라도 볼 수 있었더..