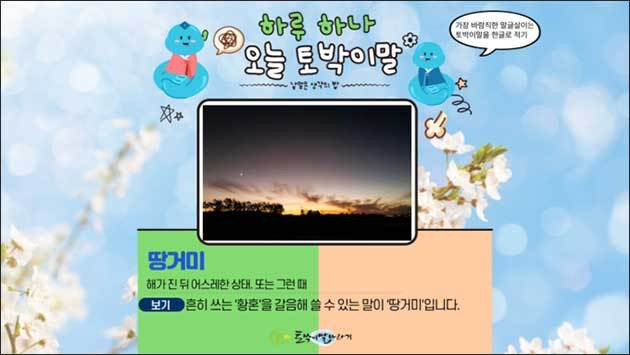

비가 좀 많이 올 거라고 하더니 아침부터 하늘이 잔뜩 찌푸리고 있었습니다. 바람이 불어서 시원하기는 했지만 비를 몰고 오는 바람이 아닐까 싶었는데 얼마 지나지 않아 비가 내렸습니다. "땅거미 등에 지고 창가에 앉아~" 이런 노랫말을 아시는지요? 아마 이 노래를 아시는 분들과 모르시는 분으로 나이를 가늠할 수도 있겠지요. 이선희 님이 부른 '영'이라는 노래에 나오는 노랫말이랍니다. 여기 나오는 '땅거미'는 해가 진 뒤 어스레한 상태. 또는 그런 때'를 가리키는 말입니다. "땅거미가 지다."와 같이 쓰기도 하지요. 흔히 쓰는 '황혼(黃昏)'을 갈음해 쓸 수 있는 말이 바로 '땅거미'입니다. 보시다시피 이 말은 '땅'과 '검다'의 '검', 이름씨(명사)를 만드는 뒷가지(접미사) '이'를 더해 만든 것으로 보..