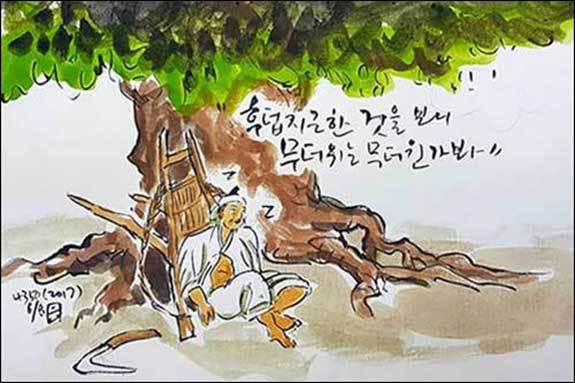

한여름 땡볕이 쨍쨍 내리쪼이는 삼복더위를 라디오와 텔레비전 방송에서는 여러 해 전부터 줄곧 "무더위가 기승을 부린다." 하는 '소리'로 온 세상 사람들에게 떠들어 댔다. 이것은 말이 안 되기 때문에 '소리'라는 비아냥거림을 들어야 마땅하다. 이럴 때에는 '한더위가 기승을 부린다.' 하거나 더욱 뜨거우면 '불볕더위가 기승을 부린다.' 해야 올바른 우리말이 된다. 때가 마침 초복ㆍ중복ㆍ말복 사이라면 '복더위가 기승을 부린다.' 또는 '삼복 더위가 기승을 부린다.' 할 수도 있다. 그런데 이처럼 바짝 마른 땡볕더위를 '무더위'라고 떠드는 것은 틀림없이 '무더위'라는 낱말의 뜻을 제대로 모르기 때문일 것이다 싶어서 가까이 만나는 몇몇 사람들에게 '무덥다'라는 낱말의 뜻을 물어보았다. 거의가 '매우 덥다', '몹..