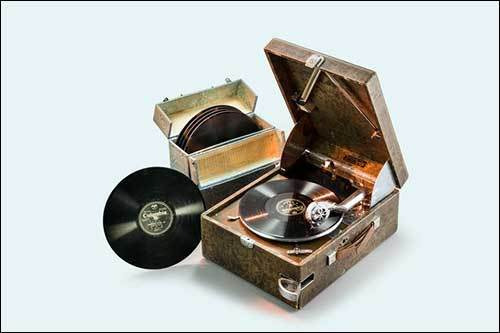

지난 2003년 5월 26일(금)부터 6월 30일(금)까지 아름지기 통의동 사옥에서 국립국악원과 재단법인 아름지기가 유성기음반을 주제로 한 전시 를 열었습니다. 유성기(Gramophone)는 소리가 녹음된 원반(SP, Standard Play)을 재생하는 장치로, 19세기 전후 조선에 처음으로 소개되었는데, 당시 유성기가 있는 집에 삼삼오오 모여 소리를 듣던 곳을 ‘유성기 처소’ 또는 ‘감상소’라고 불렀다고 합니다. 소리를 녹음한 평원반이 처음 발매된 것은 1907년 3월이었는데 경기명창 한인오와 관기(官妓) 최홍매가 일본 오사카에 건너가서 취입하고, 원반을 배편으로 미국에 싣고 가서 음반으로 찍은 뒤 다시 대한제국으로 들여와 판매하였다고 하지요. 이때 취입한 것은 경기잡가 유산가, 양산도, 가사 황계사..