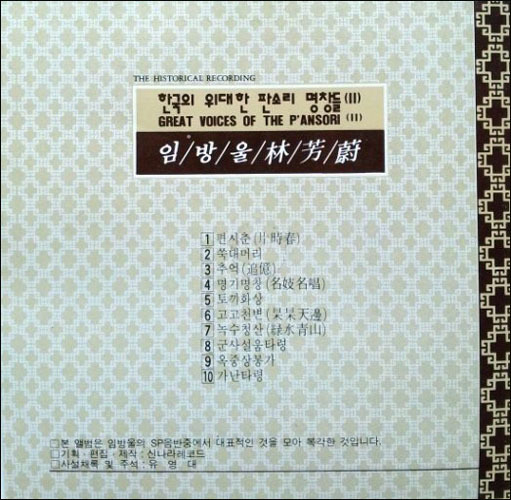

속담俗談은 입에서 입으로 전해 내려오는 구술 전승 문화의 하나이기에, 구전 이야기나 민요, 판소리, 민속 등과의 상호 교섭이 활발한 편입니다. 이야기나 민요, 판소리 등에 속담이 끼어 들어간 예도 많고 이야기나 민요 사설에서 속담이 만들어진 예도 많지요. 특히 여성들이 즐겨 부르는 민요에 재미난 속담이 들어간 경우가 많습니다. 지난달에 살펴본 “시아버지 죽으라고 축수했더니 동지섣달 맨발 벗고 물 길을 때 생각난다”라는 속담과 “시어머니 죽으라고 축수했더니 보리방아 물 부어 놓고 생각난다”라는 속담이 생각나시는지요? 이들 속담은 경북 지역에서 전승되는 여성 민요에 유래를 둔 옛말입니다. 영덕 지방에서 전승되는 아라리조의 민요 사설에 다음과 같은 것이 있습니다. 시아버님 죽으라꼬 축수를 했디 포도자리 떨어지..