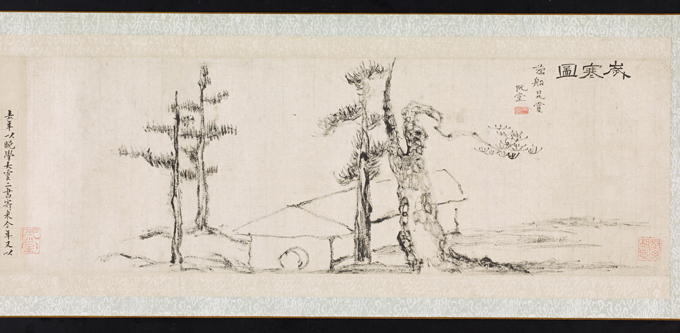

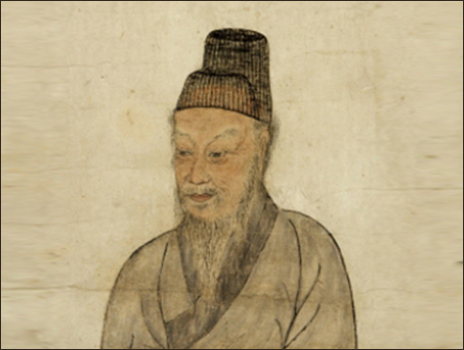

국보 등 대를 이어 모은 여러 문화유산을 기증한 미술품 소장가 손창근 선생이 세상을 떴다는 소식이 뒤늦게 알려졌습니다. 선생의 아들인 손성규 연세대 교수는 "지난 11일 (아버지께서) 돌아가셨고, 가족장으로 모셨다"라고 17일 밝혔습니다. 선생은 마지막 순간에 소식을 알리지 말라고 당부했고, 가족들은 선생의 뜻에 따라 논의를 거쳐 조용히 장례를 치렀습니다. 개성 출신 실업가인 부친 손세기(1903∼1983) 선생과 함께 대(代)를 이어 모은 이른바 '손세기ㆍ손창근 수집품'은 그림, 책 등 다양한 종류의 문화유산이 포함돼 큰 관심을 끌었지요. 특히 추사 김정희의 대표작이며, 그 값어치를 가늠할 수조차 없다는 국보 를 나라에 기증한 것은 당시 문재인 대통령이 청와대로 선생을 초대해 머리 숙여 감사의 말씀을..