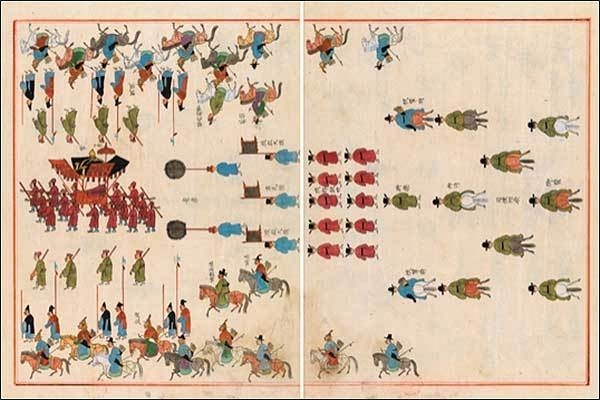

조선시대 때 임금이나 왕세자의 혼인은 나라의 큰 경사인데 《가례도감의궤》라는 책으로 정리해 놓았습니다. 조선시대 왕실에서는 혼례식을 치르기 위해 총괄 본부인 '가례도감'이 구성되었고 총책임자인 도제조는 영의정 등 정승급에서, 부책임자인 도제는 판서급에서 임명했습니다. 도제 3인 가운데 2인은 호조판서와 예조판서인데 의식 절차는 예조판서가, 행사에 들어가는 전체 비용은 호조판서가 집행했지요. 그런데 《가례도감의궤》 가운데 66살의 영조 임금과 15살의 정순왕후가 혼인한 기록의 《영조정순왕후가례도감(보물)》이 특히 눈에 띕니다. 51살이나 나이 차이가 나는 이 세기의 혼례식은 초간택, 재간택, 삼간택을 시작으로 납채ㆍ납폐ㆍ고기ㆍ책비, 친영ㆍ동뢰 등 6례의 전 과정이 상세히 기록되었습니다. 따라서 《영조정순왕..