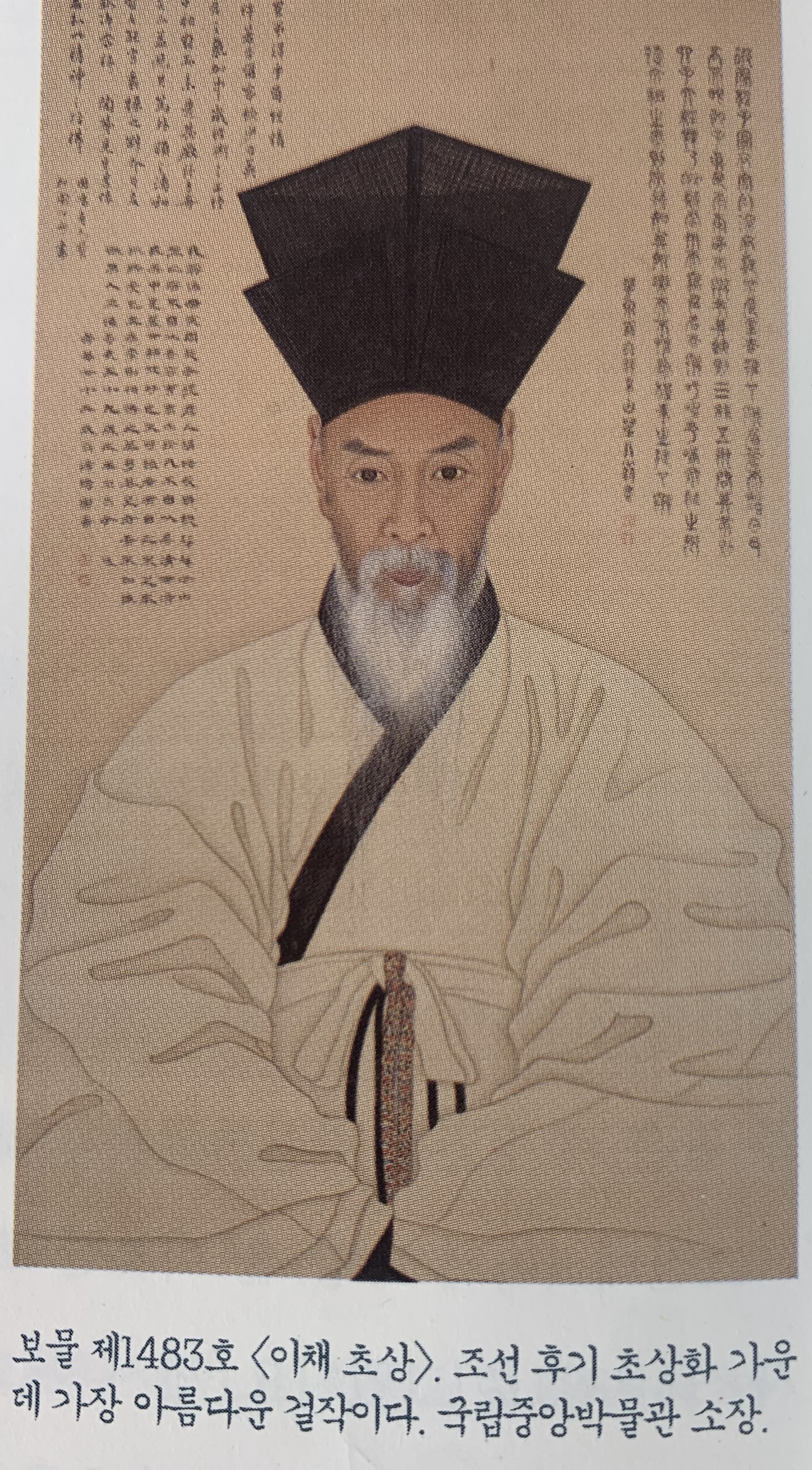

조선 후기 초상화 가운데 가장 아름다운 걸작, 보물 제1483호 을 보셨나요? 비단 바탕에 채색한 그림으로 세로 99.2cm, 가로 58cm이며, 국립중앙박물관에 소장되어 있습니다. 이 초상화는 이채가 지체 높은 선비들이 입던 무색 심의深衣를 입고 중층 정자관程子冠을 쓴 뒤 두 손을 마주 잡은 채 정면을 바라보고 있는 반신상입니다. 그런데 을 비롯한 조선의 초상화는 극사실화極寫實畵와 전신사조傳神寫照로 그렸지요. 먼저 이 초상에서 이채의 눈매를 보면 홍채까지 정밀하게 묘사되어 눈망울이 초롱초롱한 것은 물론, 왼쪽 눈썹 아래에는 검버섯이 선명하게 보이며, 눈꼬리 아래에는 노인성 지방종까지 보입니다. 그뿐만 아니라 살을 파고 나온 수염을 하나하나 세밀히 그렸으며, 오방색 술띠를 한 올 한 올 거의 ‘죽기 살기..