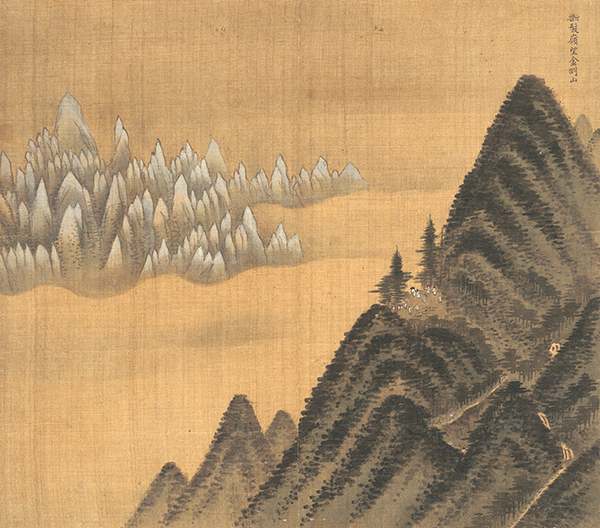

“옥황상제가 금강산의 경치를 돌아보고 구룡연 기슭에 이르렀을 때, 구룡연에서 흘러내리는 물을 보고는 관(冠)을 벗어 놓고 물로 뛰어들었다. 그때 금강산을 지키는 산신령이 나타나 ‘사람들이 즐겨 마시는 물에서 목욕하는 것은 큰 죄다.’라고 말하고 옥황상제의 관을 가지고 사라졌다. 관을 빼앗긴 옥황상제는 세존봉 중턱에 맨머리로 굳어져 바위가 되었다.” 이는 금강산에 전해지는 설화입니다. ▲ 국립중앙박물관 소장 정선의 , 비단에 색, 34.3×39.0cm 얼마나 금강산이 절경이었으면 옥황상제마저 홀릴 정도였을까요? 그런데 그 금강산을 그림으로 가장 잘 그린 이는 겸재 정선이었습니다. 겸재의 그림 가운데는 금강산을 멀리서 한 폭에 다 넣고 그린 삼성미술관 리움에 소장된 가 있으며, 금강산으로 가는 고개 단발령에..