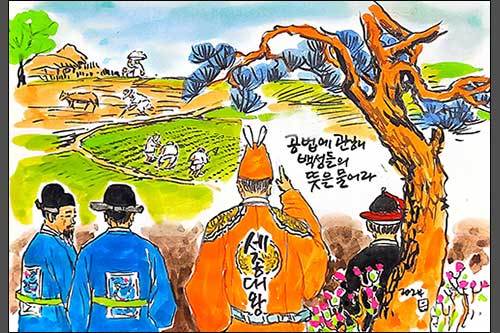

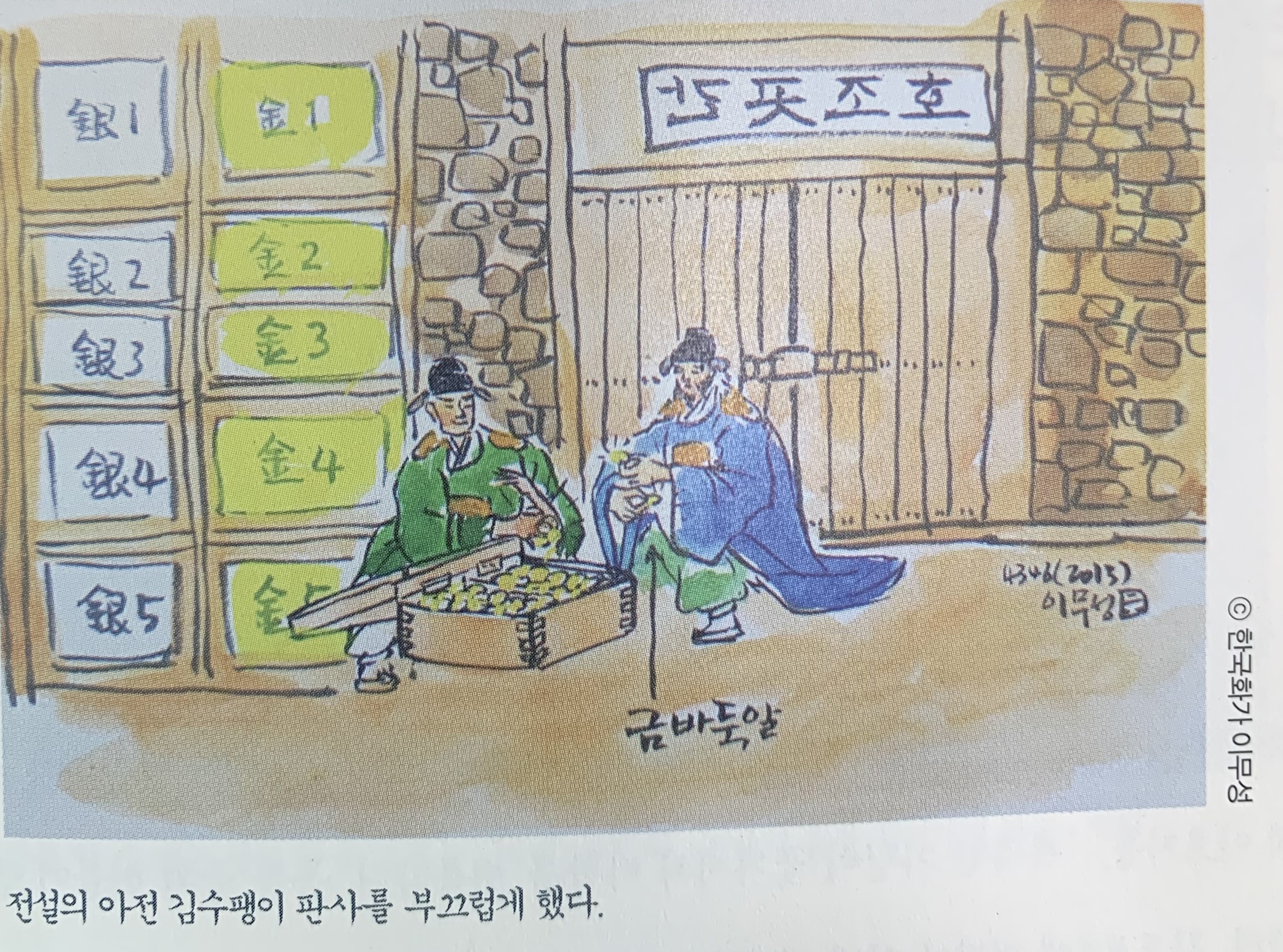

"백성들이 좋지 않다면 이를 행할 수 없다. 그러나 농작물의 잘되고 못된 것을 답사하여 조사할 때 각기 제 주장을 고집하여 공정성을 잃은 것이 자못 많았고, 또 간사한 아전들이 잔꾀를 써서 부유한 자를 편리하게 하고 빈한한 자를 괴롭히고 있어, 내 심히 우려하고 있노라.“ 이는 《세종실록》 49권, 12년(1430년) 7월 5일의 기록입니다. 세종은 당시 벼슬아치들이 공정성을 잃어 양반과 부자만 좋게 하고 가난한 백성을 괴롭히고 있음을 꿰뚫고 있었으며, 아무리 좋은 정책이라도 백성이 싫다면 이를 행할 수 없다고 합니다. 지도자의 생각이 만능이 아님을 잘 알고 임금이라도 맘대로 정책을 시행해서는 안 된다는 것을 깨닫고 있는 것입니다. 이에 더하여 세종은 안건이 올라오면 마지막에는 자기가 결정하더라도 신하들..