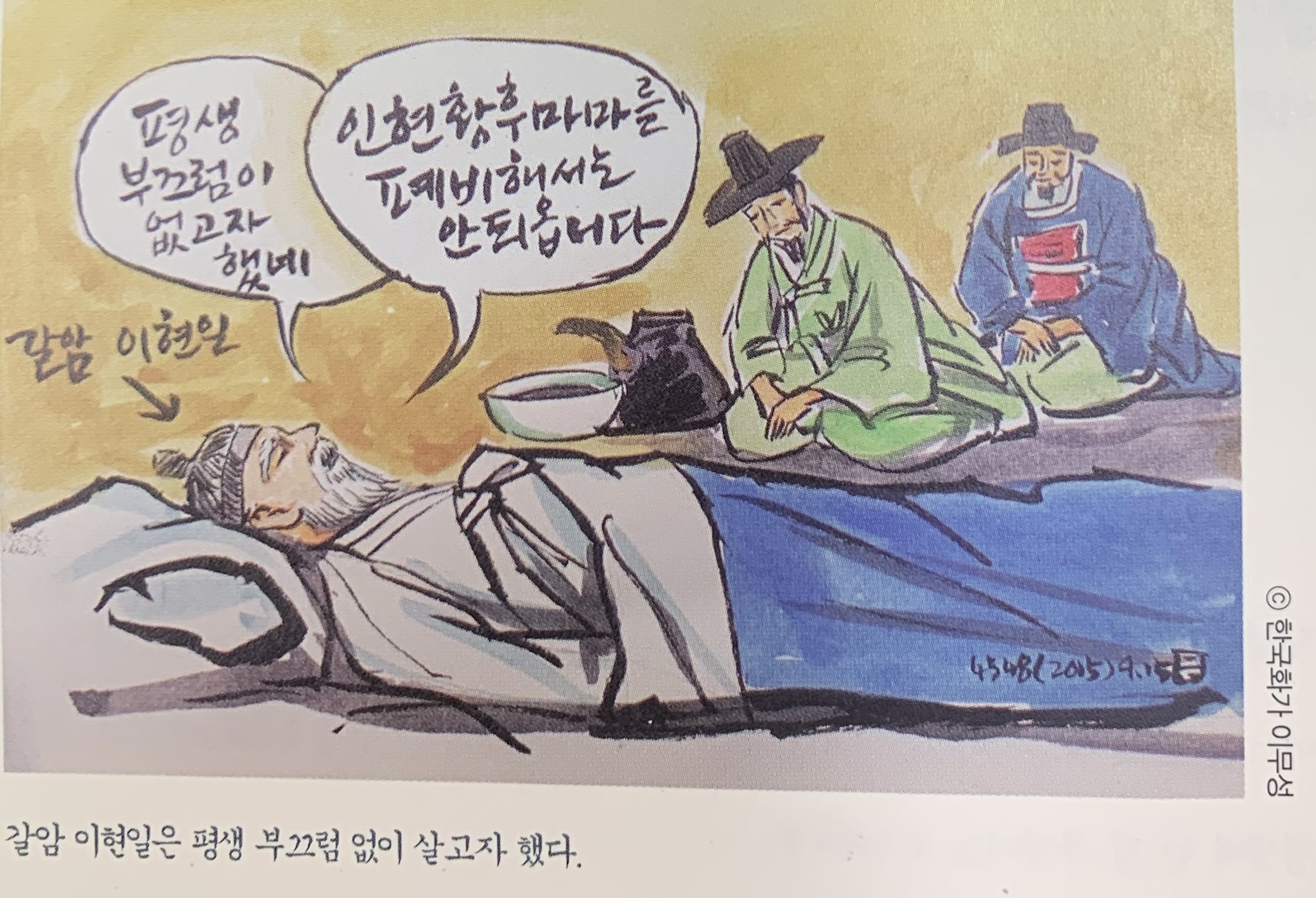

평생 하늘에 부끄럼 없자고 했네 – 이현일, 「병중서회」 덧없는 인간세상 草草人間世 어느덧 나이 팔십이라 居年八十年 평생에 한 일 무엇이뇨 生平何所事 하늘에 부끄럼 없고자 한 것이네 要不愧皇天 갈암(葛庵) 이현일(李玄逸)이 쓴 「病中書懷(병중서회, 병중에 회포를 적다)」라는 한시입니다. 1704년 이현일이 세상을 뜨기 두 달 전에 지은 것으로, 글쓰기를 마감한 절필시(絶筆詩)지요. 그는 죽음이 가까워오자 평생을 뒤돌아보면서 ‘하늘에 부끄럼 없고자 최선을 다했음’을 고백합니다. 높은 벼슬이나 재산을 탐하지 않았던 이현일의 인품이 그대로 드러난 시입니다. 이현일이 태어나기 전 임진왜란 때, 두사충(杜師忠)이라는 중국인이 조선에 왔다가 그의 집을 보고 “자색 기운이 1장이나 뻗어 있으니 저 집에 틀림없이 뛰어..