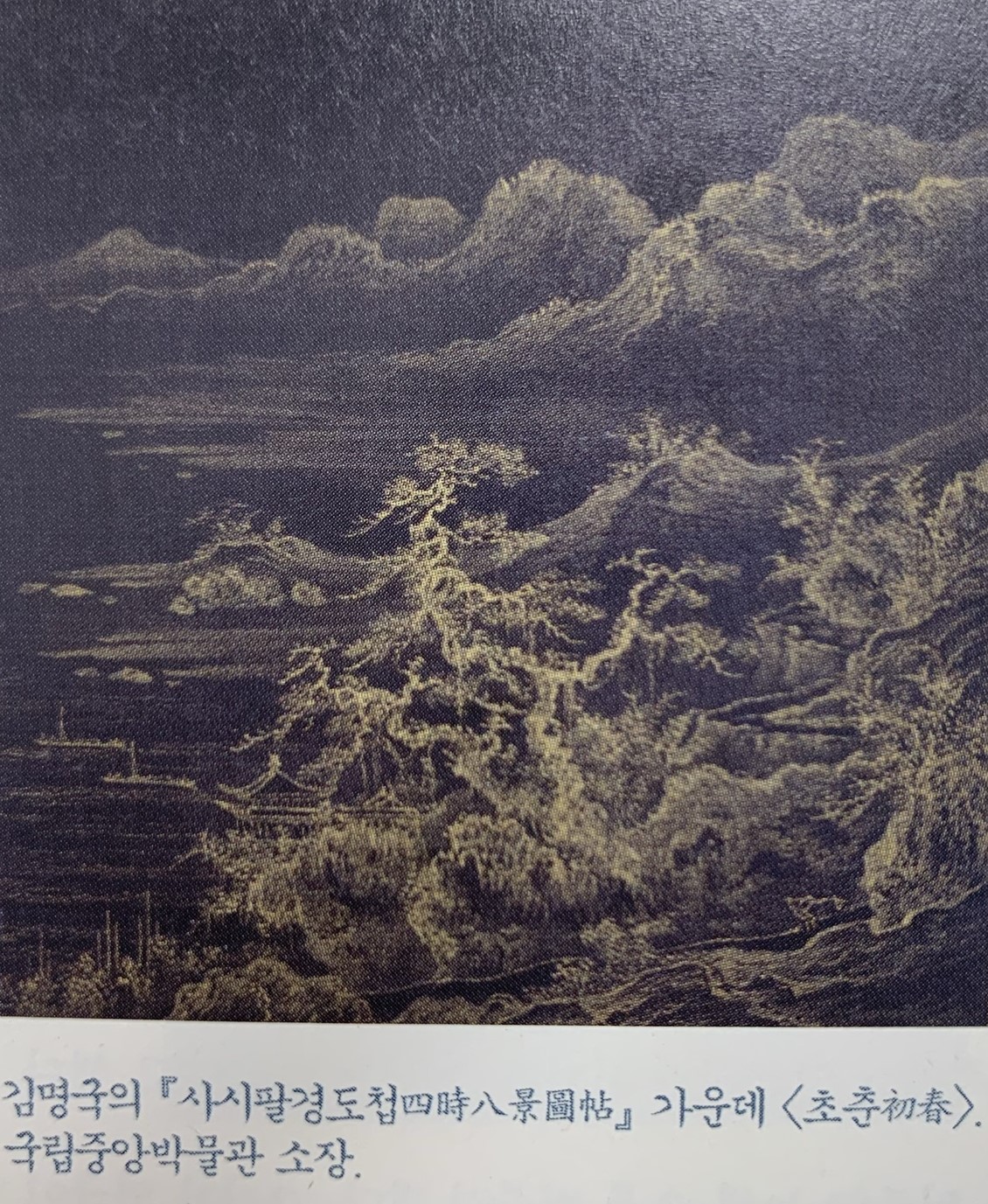

김명국은 화가다. 그의 그림은 옛것을 배우지 않고 오로지 마음에서 얻은 것이었다. 인조 때 조정에서 머리에 필요한 빗, 빗솔, 빗치개 같은 것을 넣어두는 화장구인 빗접을 노란 비단으로 만들어주면서 명국에게 거기에 그림을 그리라고 했다. 그가 열흘 뒤에 바쳤는데 그림이 없었다. 인조는 노해 그를 벌주려 했다. 그러자 명국이 말했다. “정말 그렸사옵니다. 나중에 자연히 아시게 될 것이옵니다.” 어느 날 공주가 새벽에 머리를 빗는데 이 두 마리가 빗 끝에 매달려 있었다. 손톱으로 눌러도 죽지 않아 자세히 보니 그림이었다. 조선 후기 문신 남유용南有容의 『뇌연집雷淵集』에 실린 화원 김명국에 대한 글입니다. 빗접에 그린 그림이 아마도 세심히 보지 않으면 눈에 뜨지 않을만큼 실물크기인 데다가 극사실화였나 봅니다. ..